-

流氷域に入りました!

66次隊を乗せた「しらせ」は12月21日午前7時51分(日本時間13時51分)、南緯66度、東経38度地点にて流氷域(流氷のかたまりが広がる海域)に入りました。 午前7時過ぎに流氷域接近のアナウンスが...

66次隊を乗せた「しらせ」は12月21日午前7時51分(日本時間13時51分)、南緯66度、東経38度地点にて流氷域(流氷のかたまりが広がる海域)に入りました。 午前7時過ぎに流氷域接近のアナウンスが...

現在66次隊を載せた南極観測船「しらせ」は南下を続けて氷縁に到着しました。景色が一変して海の青さが無くなり、氷の白さだけの世界になりました。当初は順調に薄氷を割りながら進んでいたのですが、数日経つと氷...

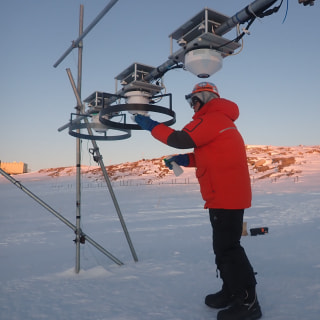

昭和基地の基本観測棟の屋上には、ドームのついた観測装置がずらりと並んでいます。これらの装置は、太陽から地球が受け取るエネルギーの「日射」と、雲や温室効果ガスなどから地球に向けて放出されるエネルギーの「...

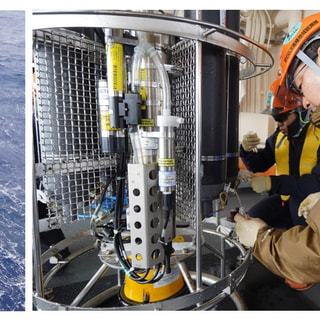

12月11日~15日に海洋生態系モニタリング観測を行いました。ここでは、その観測に使われた装置を紹介します。 1. LADCP搭載CTD採水システム 海水の塩分や温度、溶存酸素、pHなどを測るセンサー...

12月16日から18日の3日間にわたり、しらせ大学・しらせアカデミーが開催されました。しらせ大学では、真壁学長の開講挨拶にはじまり、観測隊員から「しらせ」乗員向けに授業形式でそれぞれの研究内容を紹介し...

フリーマントルを出港して2日目の12月11日、南南西に進んでいた「しらせ」は東経110度に到達したところで真南に進路を変えました。いよいよ、この日から15日まで5日間連続で行う“海洋生態系モニタリング...

12月14日、南緯55度を通過しました。日本の南極観測では、南緯55度以南を南極地域と定義しており、いよいよ南極での活動が始まることになります。 あわせて、しらせ内の郵便局(正確には銀座郵便局しらせ船...

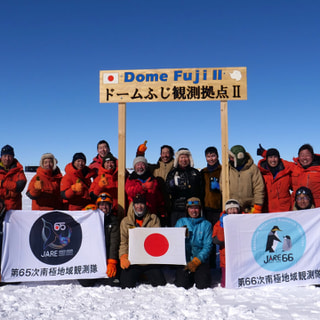

12月1日にドームふじ観測拠点IIに着き、100万年前のアイスコア採取を目指し深層掘削の準備を進めてきた65次隊66次隊ドームチームは、12月13日初めてのコア採取に成功しました。昨年行われてきた浅層...

昭和基地から8kmほどの場所に「まめ島」という島があります。そこにはアデリーペンギンのルッカリー(ペンギンやアザラシなどの動物が集団で子育てをする場所)があり、行動や生態の調査が進められています。以前...

2024年12月9日午前10時(現地時間)、第66次南極地域観測隊を乗せた「しらせ」がフリーマントルから出港しました。澄み渡った青空の中、現地在住の日本の方や、観測隊員のご家族を含め、たくさん方々に見...

2024年12月6日午前8時、初夏※の青空の下、「しらせ」乗員と第66次観測隊員との対面式が執り行われました。斎藤艦長と原田隊長が挨拶とともに、これからの厳しい道のりを乗り越えようとの激励のエールをお...

2024年12月5日、第66次南極地域観測隊本隊の出発日を迎えました。 原田隊長からの決意表明 いよいよ私たちの出発の日となりました。 皆さんが思い描いてきた夢をかなえる旅の初日と思っております。 そ...

65次隊66次隊の18名からなるドームチームは、2024年11月11日に昭和基地を出発※し、12月1日に無事に「ドームふじ観測拠点II」に到着しました。 ※参考:観測隊ブログ「ドームふじ観測拠点Ⅱへと...

南極地域は人間活動の影響を受けにくく、地球環境のモニタリングなどの観点から南極地域の環境の重要性が注目されています。一方で、基地活動や観光利用の増加による環境影響が懸念されたため、南極地域の環境を保護...

東オングル島の西側には南極沿岸域の海面の状態を観測するために海上保安庁が設置した験潮所があり、潮汐や海水準の変化、水位などを1960年代から通年で観測しています。 この験潮所から150m沖の、西の浦の...