3月30日、昼前から夕方にかけて樹枝状結晶の単独結晶の雪を観測しました。

雪の結晶は雲の中で生まれた小さな氷晶が落下しながら周りの水粒とくっつきながら成長します。この結晶が溶けることなく地上に降ってきたものが雪です。雪の降りかた、大きさ、結晶は雪が成長・形成される過程での状況によりかなり変化します。雪はこのような結晶が多数くっつき合って雪片をなして降ることが多いですが、今回観測したのは結晶が個々離れ離れの状態で降る単独結晶の雪です。

撮影:JARE65 齋藤樹(2024年3月30日)

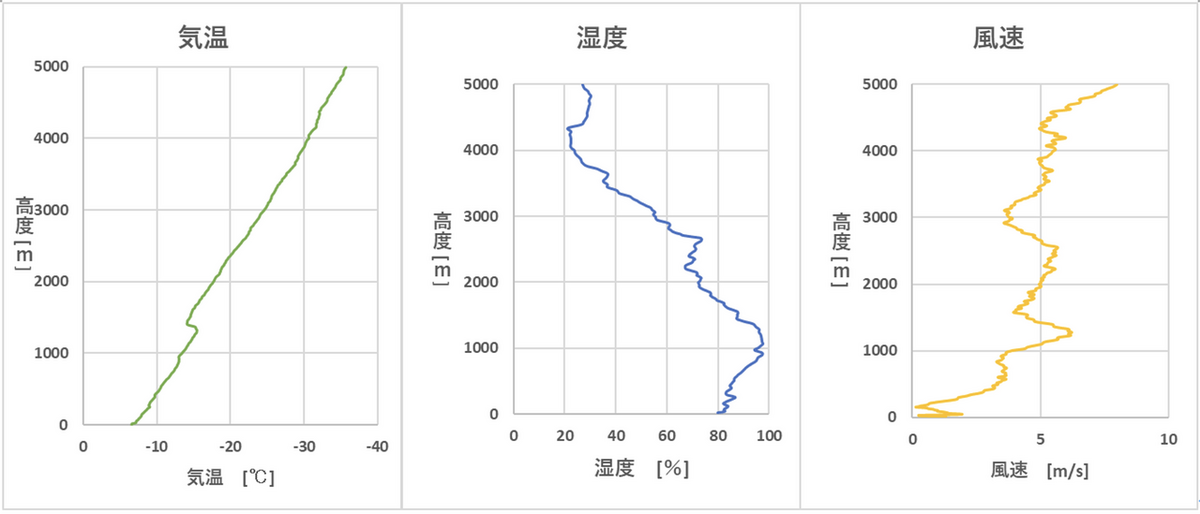

樹枝状結晶は、結晶が形成される過程で「水蒸気が多い」、「気温が-10~-20℃付近」「風が弱い」等の条件が揃うと見ることができると一般的に言われています。高層気象観測データを確認すると上空1000m付近で上記の条件が揃っていることが分かります。

左から地上~上空5000mまでの 気温、湿度、風速のグラフ

作成:JARE65 齋藤樹

自然界に雪の結晶は一つとして同じ形はない、と言われています。上空の気象条件や一つ一つの結晶をとりまく環境が同じになることはないからです。

人もまた、一人として同じ人はいません。一人ひとり、生まれ育った環境、趣味趣向、大切にしているモノは違います。個々の雪の結晶がそれぞれ美しいように、人はそれぞれの輝きがあり美しいです。

そして、結晶一つでは南極のような白く美しい世界は描けません。個々の結晶が混じり合い雪となって降り積もる。長い時間をかけて雪は密度を増し氷の塊となって、やがて強固な氷河・氷床となる。この世界の人の営みもまた、南極の雪のようなものかもしれませんね。

右奥に見えるのが南極大陸です。撮影:JARE65 小田有哉(2024年3月14日)

(JARE65 齋藤樹)