-

レグ1海洋観測終了!

2月14日(土)、トッテン氷河沖の最後の観測点での海洋観測を終え、67次隊行動におけるレグ1海洋観測が全て終了しました! 今年は昭和基地沖の海氷状況を鑑み、往路で行うはずの海洋観測を急遽レグ1の復路で...

2月14日(土)、トッテン氷河沖の最後の観測点での海洋観測を終え、67次隊行動におけるレグ1海洋観測が全て終了しました! 今年は昭和基地沖の海氷状況を鑑み、往路で行うはずの海洋観測を急遽レグ1の復路で...

昭和基地を離れてから南極観測船「しらせ」は東へと進み、私たち66次越冬隊は自身の担当する観測のほか、67次夏隊の海洋観測の支援や、各種報告書の作成などをして過ごしています。そんな中、「しらせ」の甲板か...

南極観測船「しらせ」は、2月8日にトッテン氷河沖の最初の観測点に到着しました。 トッテン氷河は南緯66.5度、東経116度付近にある東南極最大級の氷河で、大規模融解の進んでいるまさにその現場です。日本...

2月3日から4日にかけて、来年の夏期間に予定されている航空機観測「RINGS」のための燃料空輸が行われました。 航空機観測「RINGS」とは、航空機を用いて氷レーダーや重力計観測を行い、データに限りの...

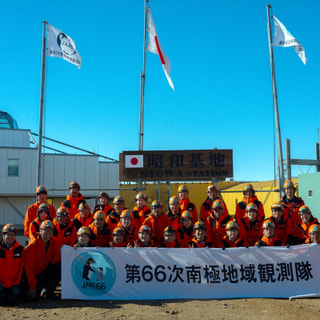

1月30日の9時15分から越冬交代式が行われ、昭和基地の管理が私達第66次南極地域観測隊越冬隊から67次隊越冬隊に引き継がれました。そのまま午後に最終便となり、今年帰国予定の全隊員が南極観測船「しらせ...

大阪府阪南市立舞小学校教諭、諏訪園朋也と申します。今回は、2026年1月29日(木)に実施した南極授業について、お話させていただきます。 短い南極の夏期間で南極授業の準備・本番を行うために、1日で2コ...

1月27日(火)、日本時間の14時より、昭和基地と私の勤務校である北海道伊達開来高等学校を繋いで南極授業を実施しました。授業のテーマは『多様性』です。 これを主題に選んだ理由をうまく説明するのは難しい...

第67次南極地域観測隊が来てから、昭和基地は賑やかな雰囲気に包まれています。太陽が沈まないことで一日中明るく、観測部門も設営部門も短い夏期間での計画や引継ぎを協力して実施しています。 昭和基地での活動...

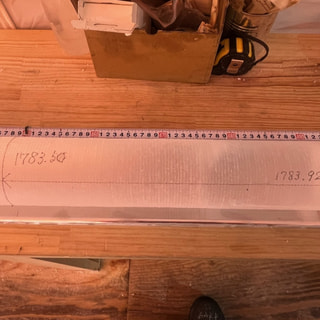

1月15日、ドームふじチームは今シーズンの深層アイスコア掘削を終了しました。到達深度は1783.92m、今シーズンに掘削したアイスコアの全長は1242.16mでした。 今後は、掘削場の立下げ作業などを...

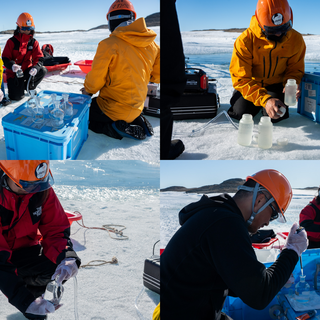

1月9日、昭和基地沖で行われた海氷観測に同行しました。波浪チームと海洋チームは、昭和基地からスノーモービルで海へ出て海氷上での観測を行っています。事前にルートを確認している道とはいえ、1月は南極の真夏...