昭和基地では期間を決めて集中的に行う観測のほかに、長期間継続して観測を続けるモニタリング観測を実施しています。気候や大気の状態は年ごとに自然な揺らぎがありますが、瞬間的な観測ではそれが一時的な変動なのか、長期的なトレンドなのか判断することができません。人為的影響の少ない南極は、地球の純粋な環境変動を捉えることのできる絶好の観測点。モニタリング観測により長期的な地球環境の変化を明らかにすることで、温暖化をはじめとした地球環境変動のメカニズムを理解し、それらを将来予測に繋げることが目的です。

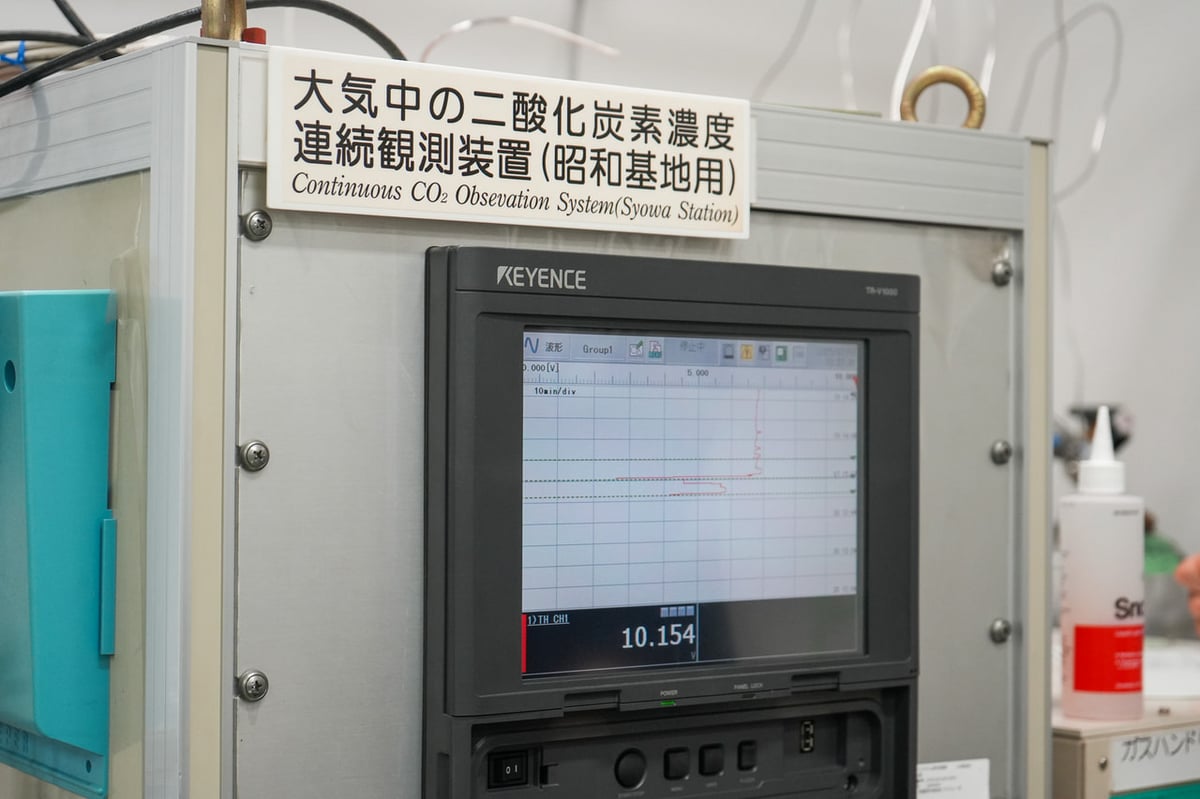

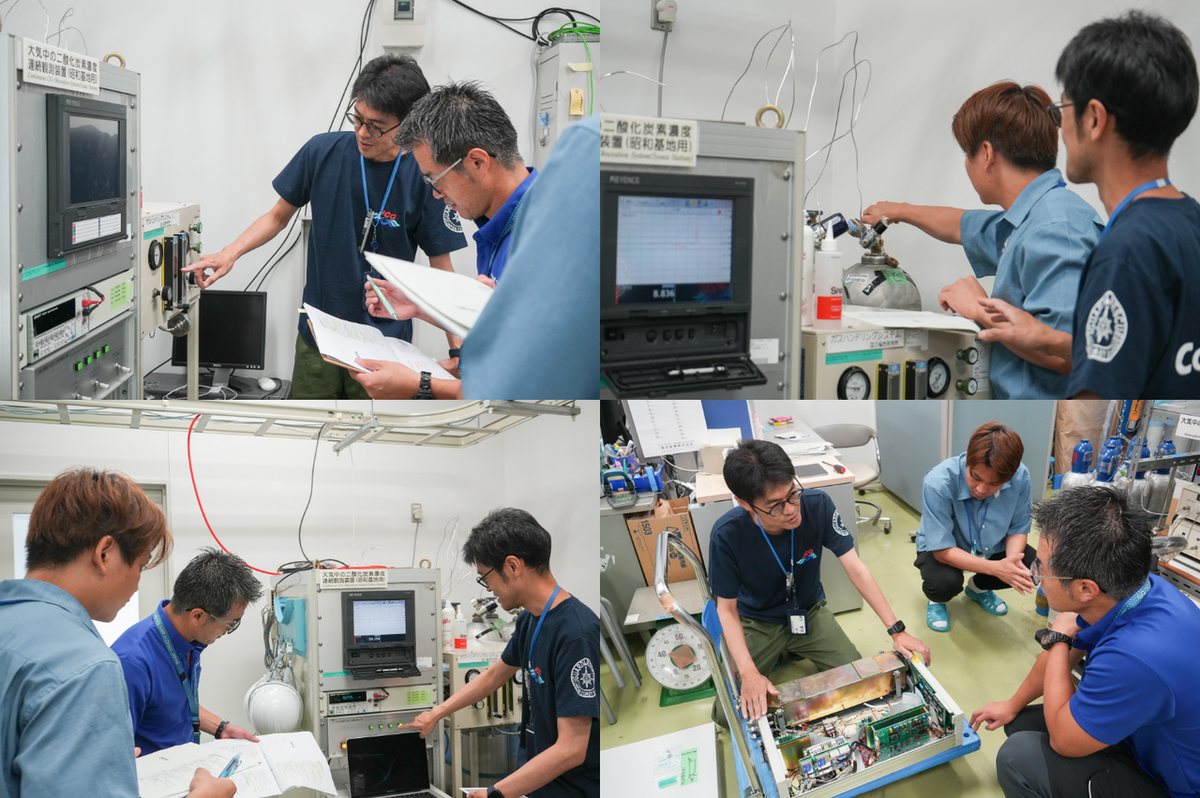

今回は昭和基地で行っているモニタリング観測の一つ「CO2濃度連続観測」の実機訓練の様子を見せてもらいました。昭和基地で行っている大気微量気体観測の中では最も歴史が長く、1984年に開始された観測です。モニタリング観測は必ずしもその分野を専門とする研究者が担当するわけではないので、誰でも滞りなく行うことができるようマニュアルが整備され、出発前には現地にあるものと同等の機材を使って国内で訓練を実施しています。

撮影:JARE67 池田未歩(2025年7月10日)

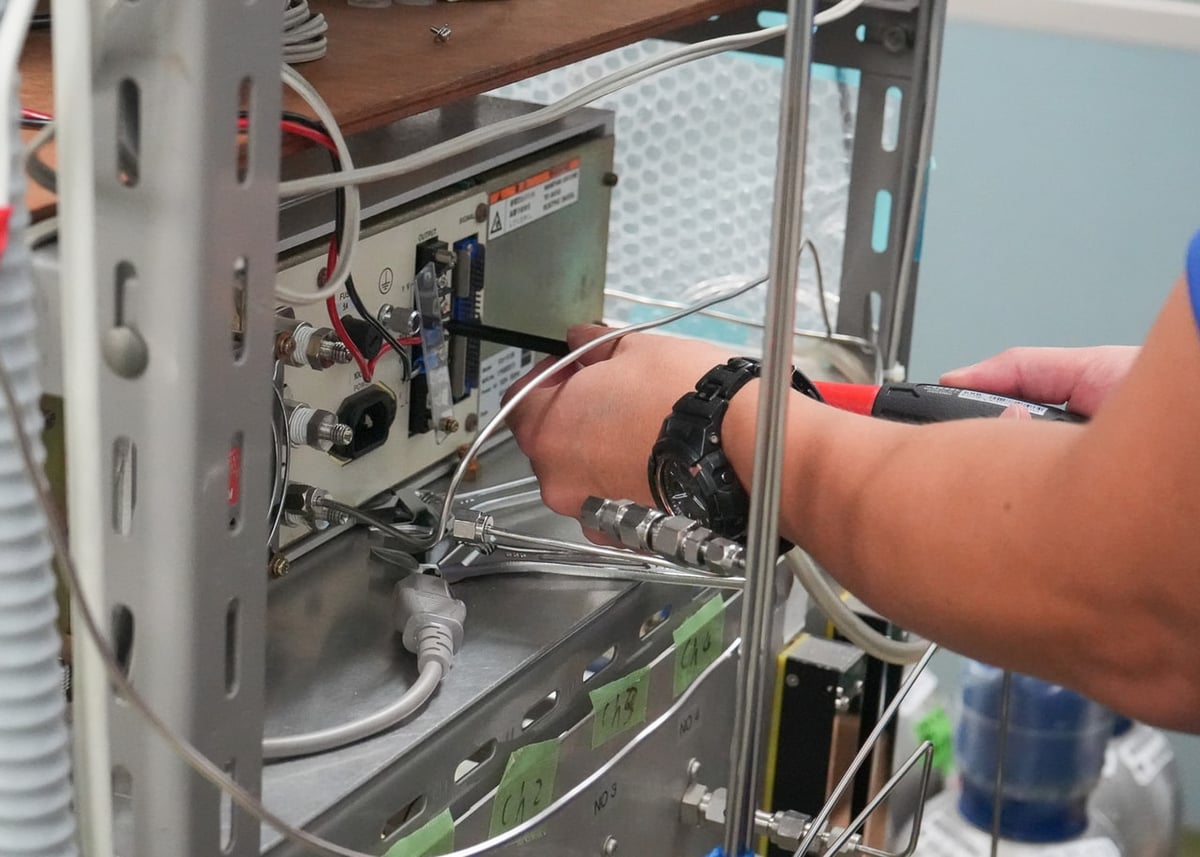

CO2濃度は「非分散型赤外線分析(NDIR)方式」で計測しています。CO2が特定の赤外線の波長を吸収する性質を利用するもので、市販の二酸化炭素濃度計などにも使われている測定方法です。装置の取り扱い方法や、高品質な観測の維持に欠かせない日々の保守点検作業の手順を丁寧に確認しました。

撮影:JARE67 池田未歩(2025年7月10日)

撮影:JARE67 池田未歩(2025年7月10日)

撮影:JARE67 池田未歩(2025年7月10日)

現在は衛星回線を介した国内からのサポート体制も整っているものの、現地で頼れるのは自分たちだけ…というとても責任の大きいミッションです。このような訓練は今後も定期的に行うとのことで、また様子を覗きに行きたいと思います。

(JARE67 池田未歩)

▼関連リンク(もっと知りたい方はこちら!)

・大気微量気体観測 -国立極地研究所ウェブサイト

・基本観測 定常観測&モニタリング観測 -国立極地研究所ウェブサイト

・【特集】昭和基地のモニタリング観測──その歩みと現在地 -ウェブ極