-

極夜明け最初の野外へ

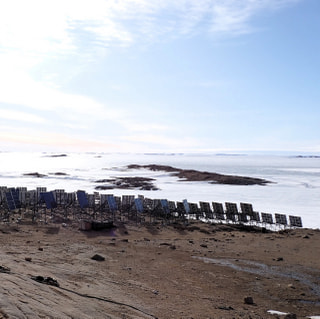

7月20日、野外観測支援担当の久保木隊員をリーダーとする4名の隊員たちが、極夜明け最初の野外行動に出かけました。これから南極の春にかけて、海氷上を渡って南極大陸での観測や機器整備作業、ドームふじ基地へ...

7月20日、野外観測支援担当の久保木隊員をリーダーとする4名の隊員たちが、極夜明け最初の野外行動に出かけました。これから南極の春にかけて、海氷上を渡って南極大陸での観測や機器整備作業、ドームふじ基地へ...

7月3日、国立極地研究所の極地観測棟内に第65次南極地域観測隊の隊員室が開設されました。 隊員室初日は、極地研職員として採用された隊員への辞令交付、国立極地研究所内の挨拶回りなどが行われました。 65...

「昭和基地の発電を守る」の記事でも紹介しましたが、昭和基地では基地内にある発電機で発電し、観測や設営作業、隊員たちの生活に必要な電力を各所に送り届けています。今回は、昭和基地内に安定した電力を送り続け...

6月13日(火)から6月15日(木)の3日間、アリーナ立川立飛および国立極地研究所を会場に、第65次南極地域観測隊の夏期総合訓練を実施しました。 隊員候補者および同行者候補者約90名は、南極で活動を行...

極夜期の昭和基地、長い夜に星空やオーロラを眺めることを楽しみにしていたのですが、基地周辺に接近した低気圧の影響で6月4~6日、7~8日とB級ブリザード※1が立て続けに到来しました。 外出注意令※2が発...

今回は、観測隊のミッションのうち、地球の大気の変動を探る観測を紹介します。私たち人間活動の影響により、大気中の温室効果ガス※1が増加したことで、地球温暖化が起こり、その影響により世界各所で深刻な環境問...

私たち観測隊は、観測と設備の維持管理を行いながら、昭和基地で生活をしています。それに伴い、設営作業時の廃材や故障した観測機器、生活ゴミなどの廃棄物と生活排水が発生します。今回は、廃棄物や生活排水の処理...

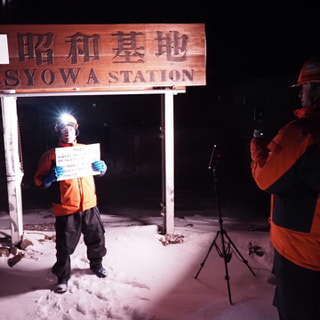

観測隊では、小中高校に向けて「南極教室」を実施しています。南極で行っている観測などを生中継で紹介し、南極を通じて地球や宇宙のことを考えてもらう取り組みです。64次隊の越冬隊では、これまでに隊員ゆかりの...