極夜が明けてからブリザードなど悪天の続いていた昭和基地でしたが、8月12日は久々に天候に恵まれ、非常に明瞭な蜃気楼を見ることができました。蜃気楼によって氷山が上空に向かって伸びたり、反転しているように見えます。

撮影:JARE64光川祐平(2023年8月12日)

この蜃気楼は上位蜃気楼と呼ばれ、地表付近の気温が低く、上層の気温が相対的に高い場合に、空気の密度差による光の屈折で生じます(日本で見られる逃げ水などの下位蜃気楼は、下層の気温が高く、上層の気温が低い場合に生じます)。

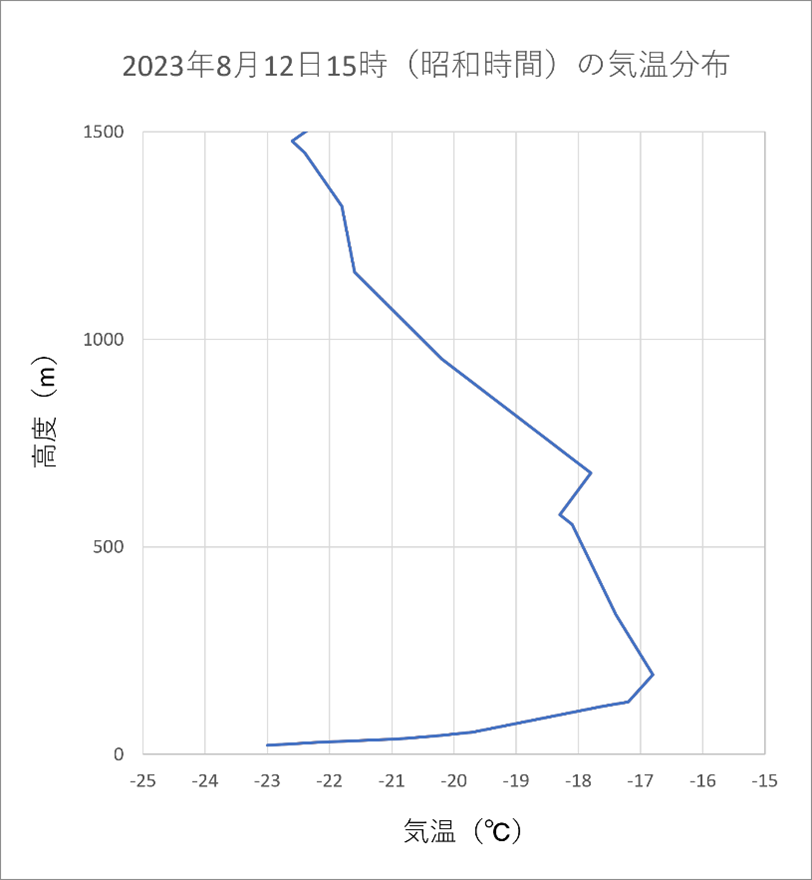

高層気象観測のデータを確認すると、地表付近の気温は-23℃と低く、上層ほど暖かいことが分かります。

(高層気象観測については強風時のゾンデ放球の記事をご覧ください)

作成:JARE64 光川祐平

この日は南よりの風が卓越しており、大陸からの冷たい空気が昭和基地~北の海上にかけて流入し、地表付近が冷やされている状況でした。

極夜は7月12日に明けましたが、蜃気楼の影響で7月8日に一足早く太陽を見ることができました。水平線の下にある太陽が蜃気楼により昇っているように見えます。

撮影:JARE64 光川祐平(2023年7月8日)

太陽が昇らない極夜期間にも、極成層圏雲(PSCs)と呼ばれる上空の雲を見ることができました。

撮影:JARE64 光川祐平(2023年6月12日)

極成層圏雲は高度約20km付近の成層圏(▼注)に発生する雲です。

対流圏の灰色に見える雲とは対照的に、そのはるか上空で青白い色をしています。

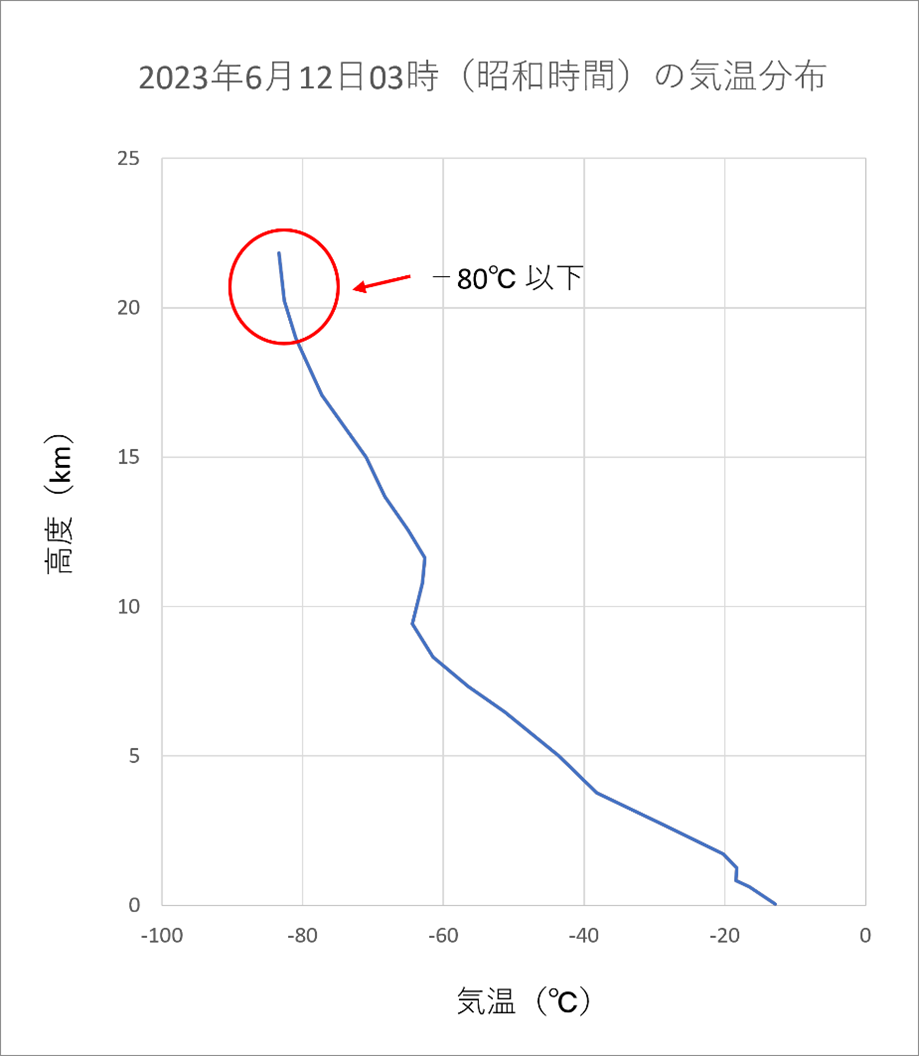

太陽が昇らない極夜では、極渦(きょくうず)と呼ばれる大規模な西風の流れが形成されることで、極渦内外の熱の交換が制限され、成層圏の気温が下がり続けます。

成層圏の気温が-80℃ほどまで下がると、大気中の硝酸や硫酸、水蒸気が雲を形成します。

作成:JARE64 光川祐平

極成層圏雲が見られた6月22日の高層気象観測では、下部成層圏の気温が-80℃以下になっていることが確認できました。

作成:JARE64 光川祐平(2023年6月22日)

非常に綺麗な極成層圏雲ですが、雲粒子の化学反応によってオゾン層破壊の物質を生成し、オゾンホール発生に影響を与えていることが分かっています。

(極成層圏雲やオゾンホールについて、詳しくは気象庁のページをご覧ください)

昭和基地では、他にもグラデーション豊かな朝日や夕日を見ることができます。

作成:JARE64 光川祐平(2023年5年12日)

作成:JARE64 光川祐平(2023年6月19日)

厳しい低温環境での作業の合間、ふと景色を見てみると、南極ならではの自然を堪能することができます。

これらの景色を見られただけでも、南極に来た価値があったな、と思いました。

(JARE64 光川祐平)

(注)地上から約10kmの高さまでを「対流圏」、約10km~50kmまでを「成層圏」と呼びます。

対流圏は日射の影響によって下層と上層で大気の混合(対流)が行われ、降水・降雪や雲などの天気現象が起こります。

成層圏は水蒸気量が乏しく、通常は雲が発生しにくい高度です。また、大気中のオゾンの約90%が成層圏に存在しています。▲本文に戻る▲