下見ができない南極で安全に活動するため、各観測・設営チームでは「安全対策計画書」という書類を作成しています。宿泊形態や移動手段、行動内容ごとに想定される危険と対策をあらかじめ検討し、書類作成を通じて潜在するリスクを洗い出すことが目的です。

もちろん想像だけでは補えない部分も多いため、各チームは現地の活動に備え、国内で訓練を重ねています。その一環として、9月19日に陸上湿地チームのボート訓練に参加しました。

▼課題概要

凍結・乾燥の影響を受ける南極露岩湿地の生態系観測 –環境特性・生物群集・生物量の解明を目指して–

https://www.nipr.ac.jp/antarctic/science-plan10/ap1011.html

陸上湿地チームは、数万年前に南極氷床が後退して形成された南極露岩域の湿地の定点観測と、水や土などのサンプル採取により、各年の湿地環境の変化やそこで暮らす生物の多様性・適応を明らかにすることを目的としています。世界最小クラスの多細胞動物で、南極の湿地にも多数生息する「ヒルガタワムシ」に着目し、凍結や乾燥の影響を受ける南極露岩湿地の生態系解明に取り組む予定です。

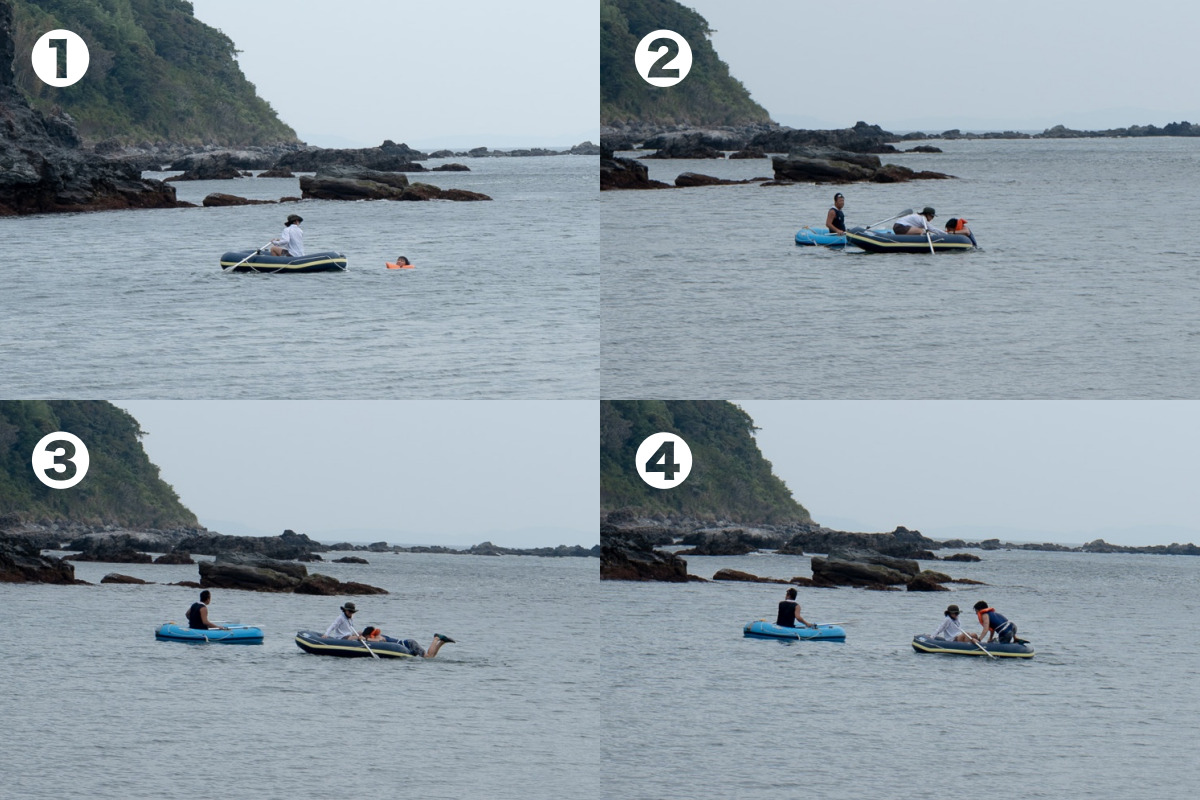

観測の詳しい内容は南極に行ってからの記事を楽しみにお待ちいただくとして、今回の国内訓練では現地で使用するボートの取り回しや、落水時の対応手順を確認しました。

撮影:JARE67 池田未歩 (2025年9月19日)

撮影:JARE67 池田未歩 (2025年9月19日)

石や岩が多い南極で重りを現地調達できる優れものです。

撮影:JARE67 池田未歩 (2025年9月19日)

撮影:JARE67 池田未歩 (2025年9月19日)

撮影:JARE67 池田未歩 (2025年9月19日)

このブログを執筆している夏広報隊員も現地観測に同行予定のため、この後しっかり落水させていただきました。実際に手を動かし、不測の事態を疑似的に体験できたことで現地でも慌てずに対応することができそうです。

撮影:JARE67 池田未歩 (2025年9月19日)

毎年多くの隊員が活動を無事に終えて帰国していますが、それは南極が快適で安全だからではありません。丈夫な建物や十分な装備、野外行動における徹底した注意喚起、そして事前の入念な安全対策などの仕組みが長年にわたり築かれてきたおかげなのではないかと思います。

今後、往路の「しらせ」船上や昭和基地到着後にも安全対策のための訓練がいくつか予定されています。全員で無事に帰ることができるよう、今後の訓練にも丁寧に取り組んでいきます。

(JARE67 池田未歩)