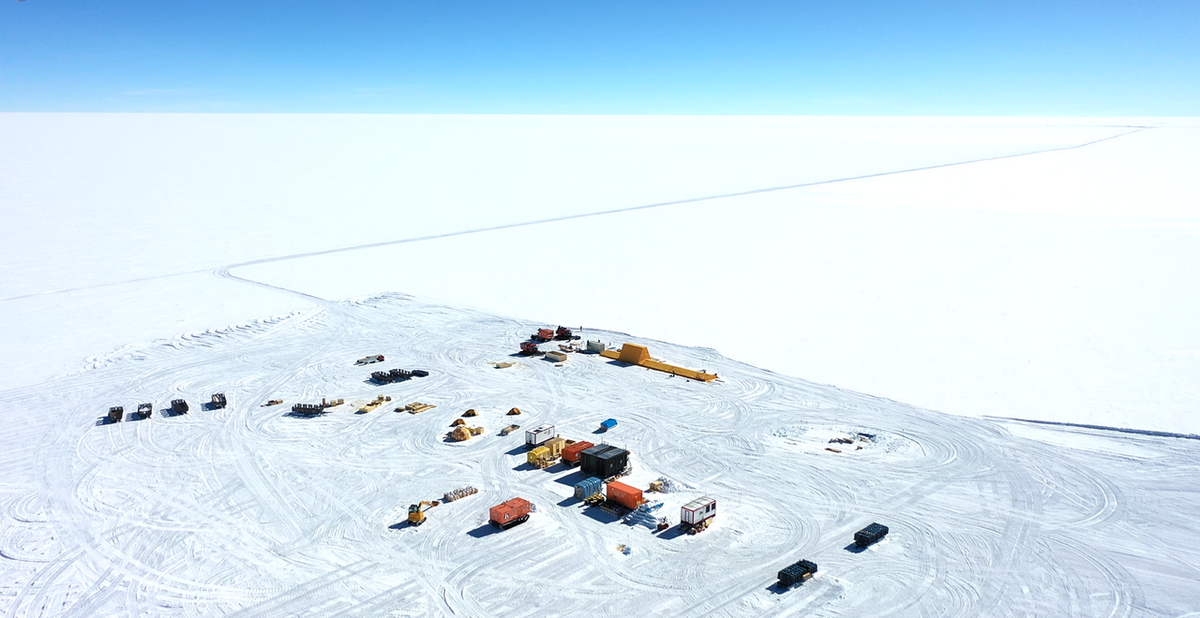

これまで日本の南極観測隊が採取した約72万年前の氷よりさらに古く、約100万年前のアイスコア採取を目指す第三期ドームふじ深層掘削計画は、今年11月から始まるシーズンで深層掘削2年目を迎えます。今年は昨年度の541mからさらに掘り進め、約2,000m到達を目標としています。

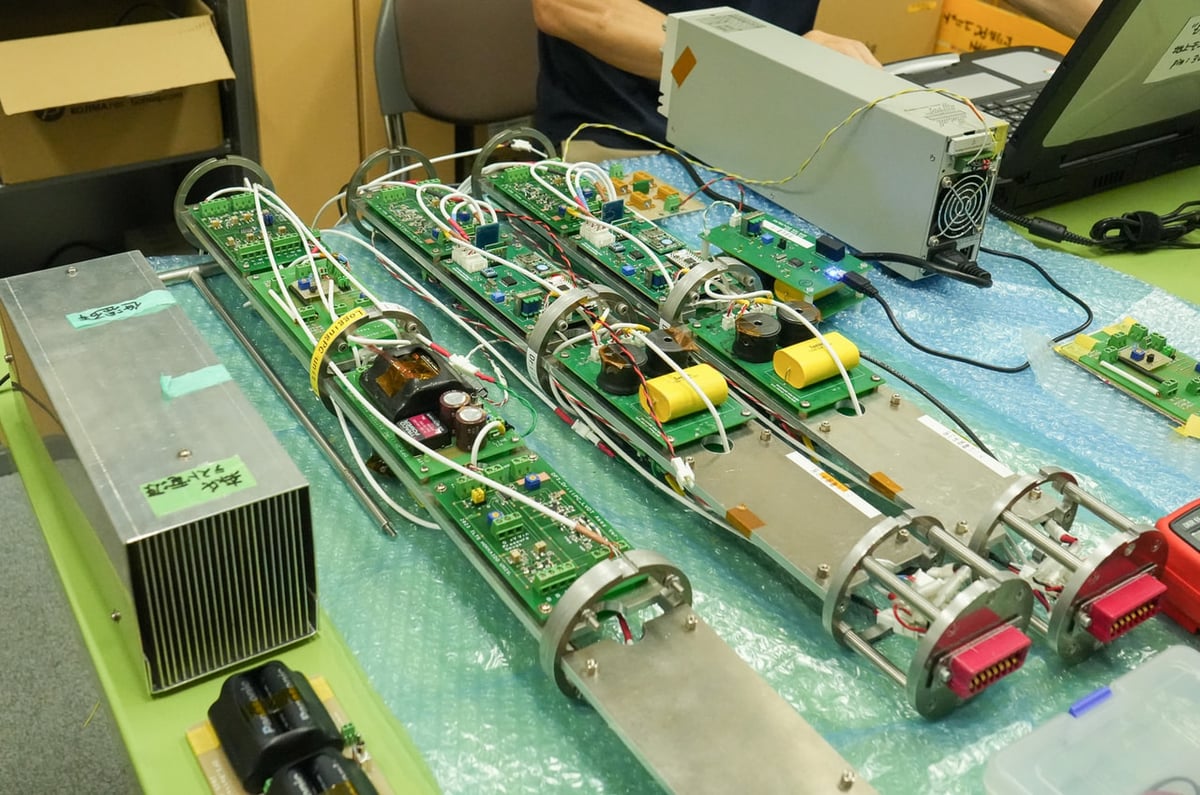

今回はその挑戦を支える氷床掘削ドリル電装系の工作室を訪ねました。

撮影:JARE67 池田未歩 (2025年9月5日)

撮影:JARE67 池田未歩 (2025年9月5日)

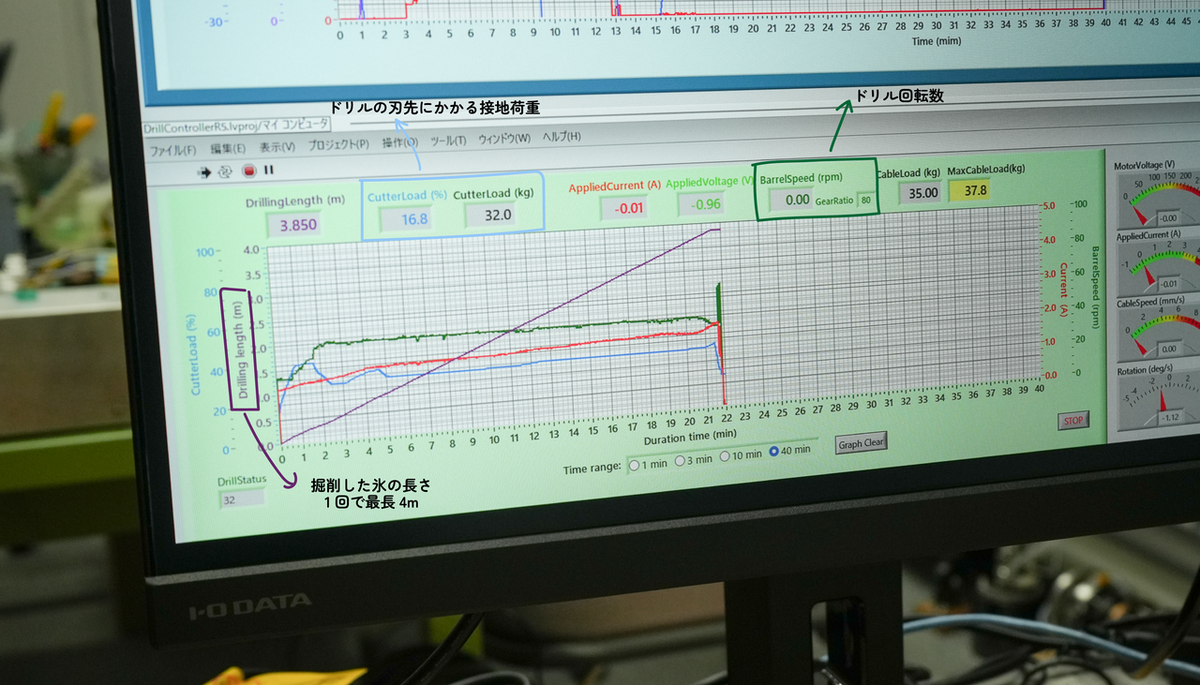

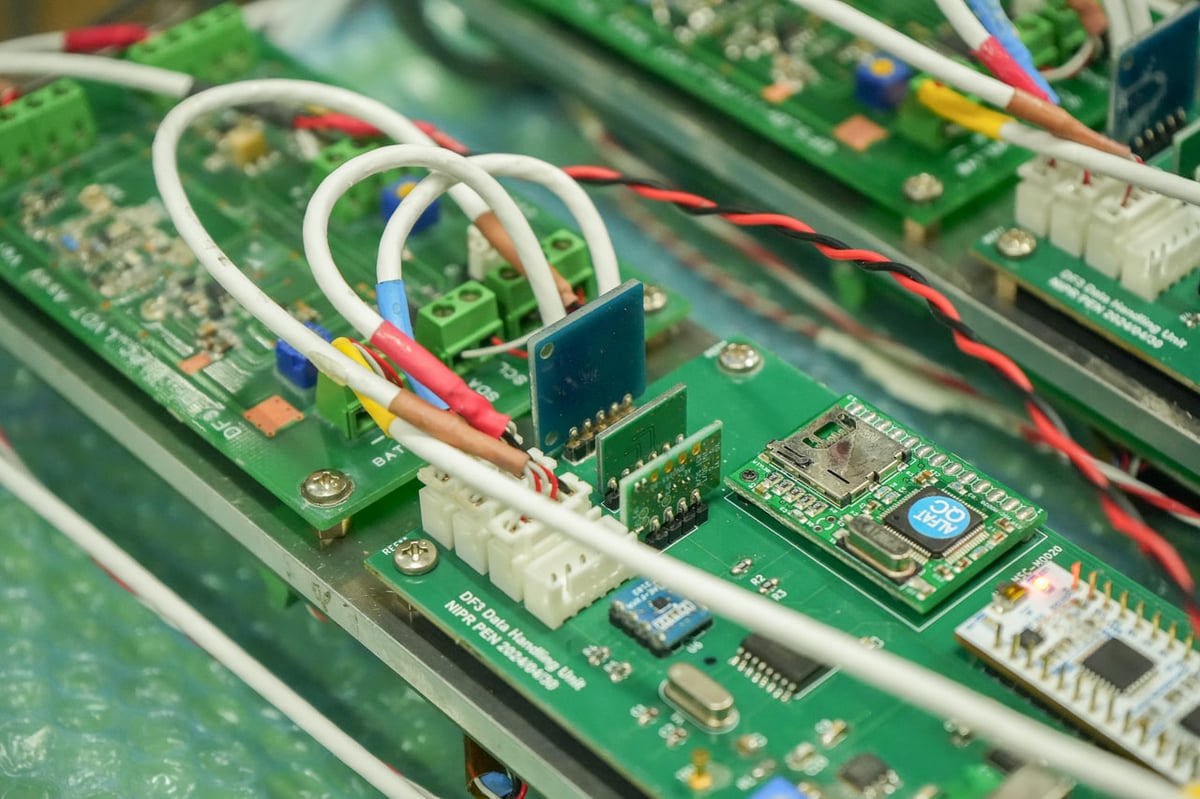

ドリルPCはドリルモーターとともに氷床掘削ドリル耐圧管内部に搭載され、掘削の要となる装置の一つです。氷床掘削では目標の深度に到達するだけでなく、その氷を“正確に年代解析できる形”で採取することが不可欠です。途中でアイスコアが折れたり、粉々になったりしないよう、深度ごとの氷の状態に合わせてドリル刃先の接地荷重やドリルの回転数などを調整しながら慎重に掘り進めています。

こうした精緻なコントロールを可能にするのがこのドリルPC。当然ながら氷床掘削専用に設計されたオリジナルです。これまでの知見を生かして改良を重ね、所内外の有識者も巻き込みながら開発が進められています。

右:モニターの向こう側。現地で表示されるものと同じ画面です 撮影:JARE67 池田未歩 (2025年9月5日)

撮影:JARE67 池田未歩 (2025年9月5日)

撮影:JARE67 池田未歩 (2025年9月5日)

ドリルPCの開発で特に難しいのが、ドリルシステムの一部が南極のドームふじに設置されたままで、日本では本番環境での総合試験ができないことです。ほかにも掘削孔に充填された液封液*による高圧低温環境、同じく液封液の性質に因る部材の制約、限られた電力や通信線路での駆動など様々な条件があります。

*掘削した穴が閉じないように使用

課題を挙げればキリがないほど難しい挑戦...ですが、何とかシステムの改良や整備が間に合うよう頑張りたいと笑顔で語る小原隊員。今年はドリルの先端に耐圧耐低温の小型カメラを取り付けられるようにして、掘削孔内を視覚的にも準リアルタイムでモニターできるよう準備を進めているそうです。

これまで第一期(1995〜1996年)、第二期(2003〜2007年)のドームふじ深層掘削で採取したアイスコアの解析により、約72万年分の過去の地球環境の変動が明らかになってきました。ただし更に遡ると寒冷な「氷期」と温暖な「間氷期」の周期が、現在の10万年周期ではなく4万年周期であったことが知られており、その要因はデータの欠如により未だ解明が進んでいません。

現在進行中の第三期ドームふじ深層掘削計画の最終目標は、深さ約2,700m、年代にして約100万年前の氷床コアを採取すること。第三期の掘削で無事に100万年前の氷を得られれば、現在よりも古い年代の環境変動を復元できるだけでなく、氷期−間氷期サイクルの変動の理由を知る手掛かりになると考えられています。

今年のドームチームの活動の様子は観測隊ブログで更新予定なので、お楽しみに。

◇ ◇ ◇

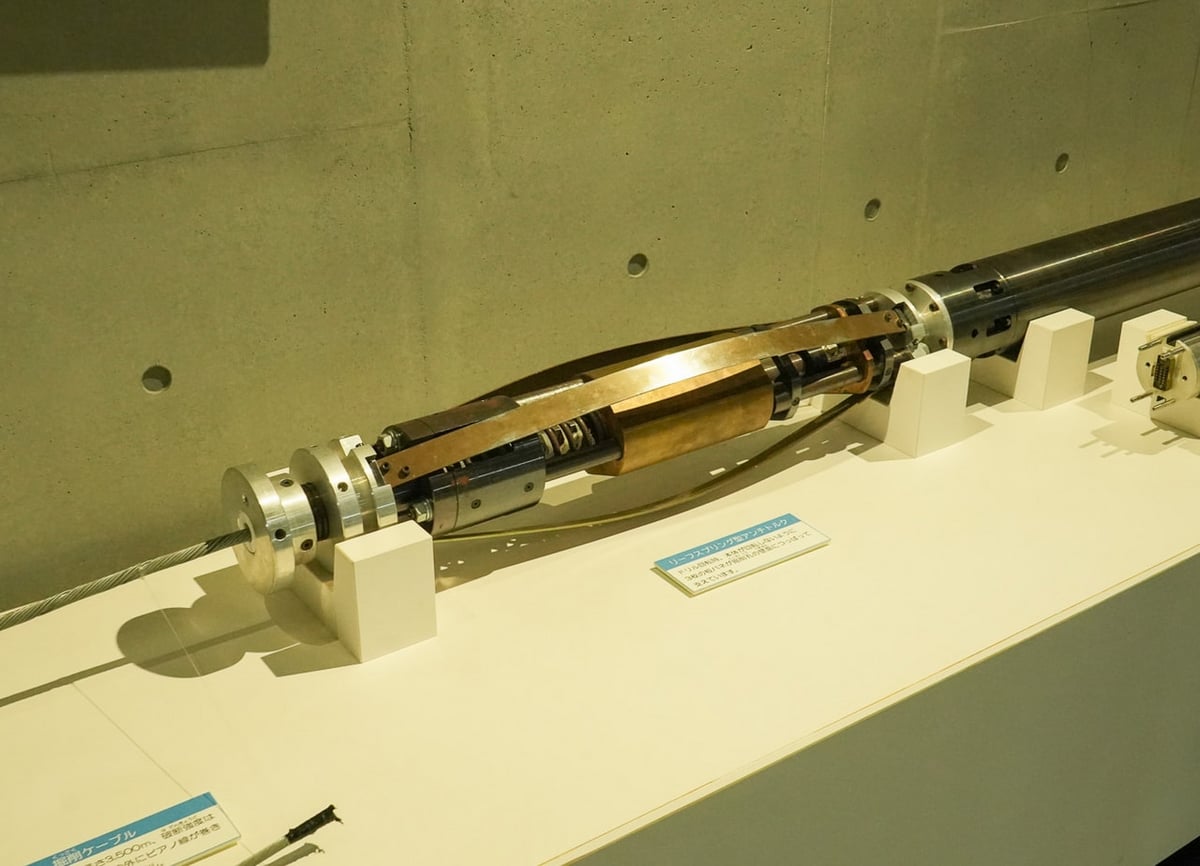

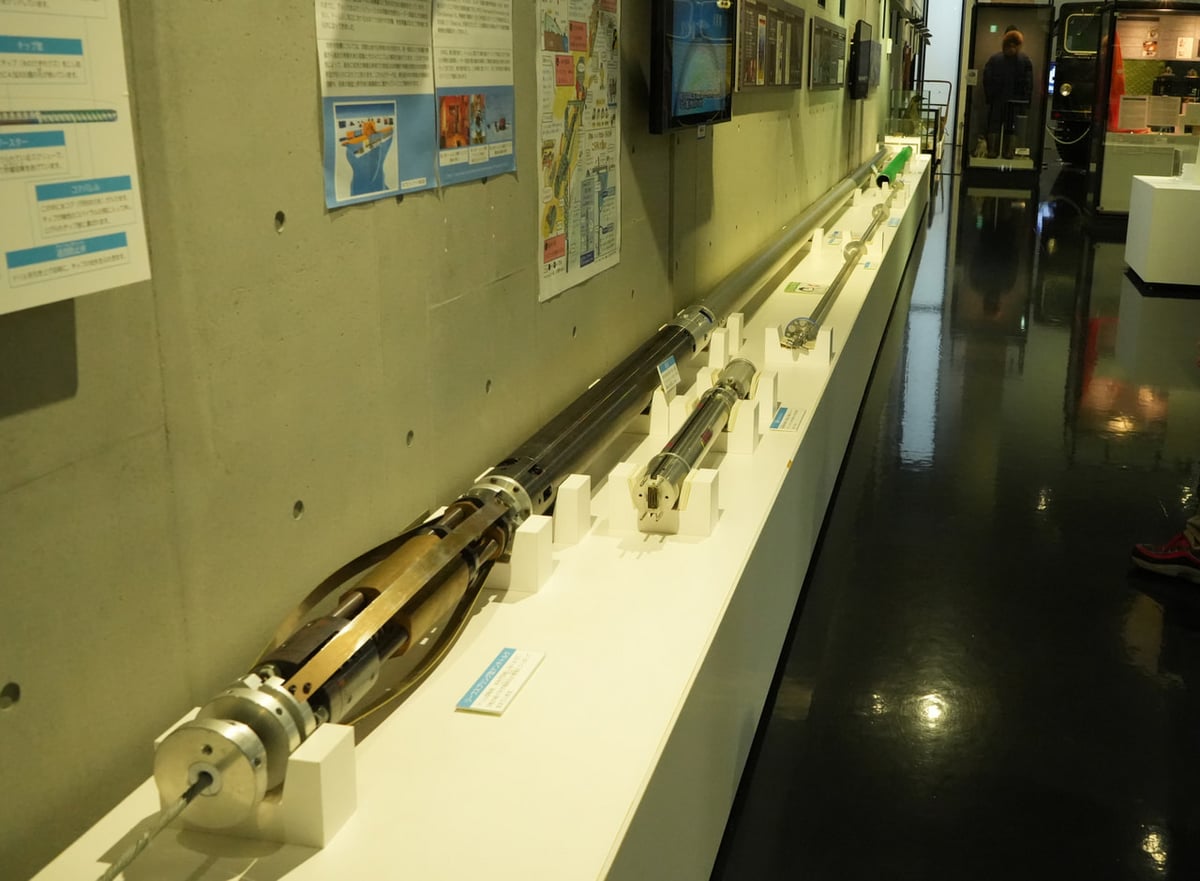

国立極地研究所の広報展示施設 南極・北極科学館には、実際に現地で使用した氷床掘削ドリルが展示されています。先人の知見を結集し、すみずみまで工夫の詰まった実物のドリルをぜひ見に来てください。

撮影:JARE67 池田未歩 (2025年9月5日)

撮影:JARE67 池田未歩 (2025年9月5日)

撮影:JARE67 池田未歩 (2025年9月5日)

(JARE67 池田未歩)

【関連記事】

・重点研究観測「最古級のアイスコア取得を目指す第3期ドームふじ深層掘削」-国立極地研究所

https://www.nipr.ac.jp/antarctic/science-plan10/juuten01.html

・「未踏の100万年前の氷を掘るために」-ウェブ極

https://kyoku.nipr.ac.jp/special/1114

・「アイスコアの分析方法 ‐氷の中の空気、どのように測る?-」 -ウェブ極

https://kyoku.nipr.ac.jp/article/1294