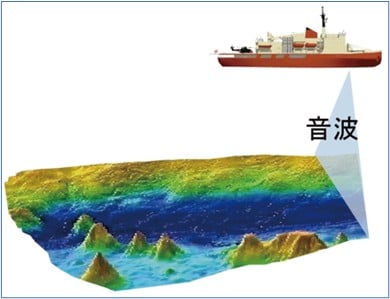

「しらせ」の船底には、音の反射を使って海底地形を面的に調査することができる「マルチビーム測深機」という機器が取り付けられています。海中で音波を出し、海底で音が跳ね返って船底に達するまでの秒数を測定することによって、海底までの距離(水深)、つまり、海底の凸凹の様子を知ることができます。

しかし、水中で音が伝わる速さは、海水の温度や塩分によって変化してしまいます。そこで、正しい水深を算出するために、XCTDという別の装置を海中に投下して水温や塩分を測定し、その値を使って測定データを補正しながら海底地形の調査を行っています。

※XCTD…eXpendable:投棄型、Conductivity:電気伝導度(塩分)、Temperature:温度、Depth:深度

海底地形調査によって得られる海底地形のデータは、大陸や海洋の地殻変動を調べる研究や、氷河による浸食や堆積環境などに関する研究の基礎となる資料として重要なものです。また、海図の水深データを整備することで南極海域における安全な航行の確保を図ることができます。

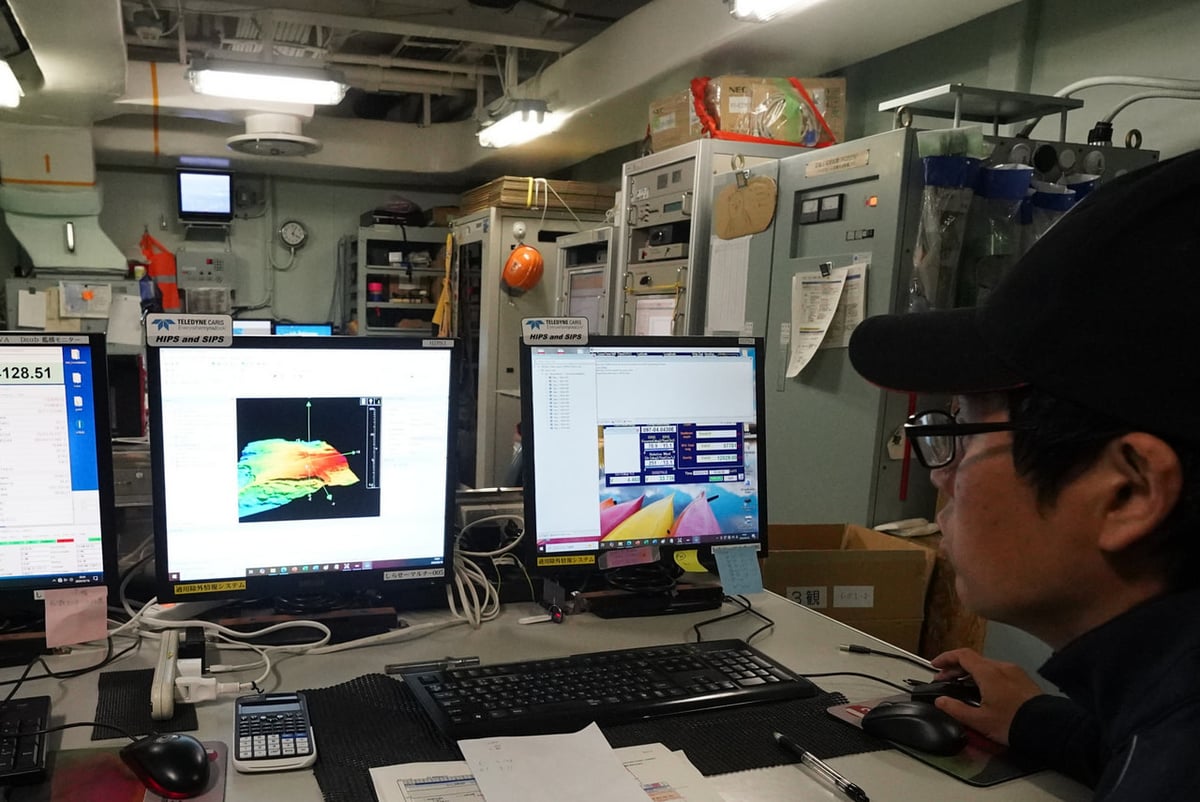

「しらせ」が2024年12月上旬にフリーマントルを出港して以来、海底の基盤情報を取得するための調査が行われています。測定データは毎年引き継がれており、毎回、少しずつ航路をずらして測定エリアを広げています。「しらせ」の観測室に設置されたモニターには、測定の進行に合わせて海底の地形が表示されていきました。隊員は異常なデータが出ていないかを毎日チェックしています。

撮影:JARE66 北本 憲央(2024年12月11日)

また、66次隊においては2025年2月10日の15時から翌朝6時にかけて、南緯67.5度、東経38.5度付近およそ20km×20㎞の海域を集中的に調査しました。これまで測定されていなかった海域とあり、海底地形調査を担当する友久隊員は夜通しでモニターをチェックし続けました。

撮影:JARE66 北本 憲央(2025年2月11日)

無事に調査を終えることができたことで、「新たな海底地形を明らかにすることができ、満足しています。1日も早くこのデータを海図に反映したい。」と語っていました。

(JARE66 北本憲央)