東オングル島の西側には南極沿岸域の海面の状態を観測するために海上保安庁が設置した験潮所があり、潮汐や海水準の変化、水位などを1960年代から通年で観測しています。

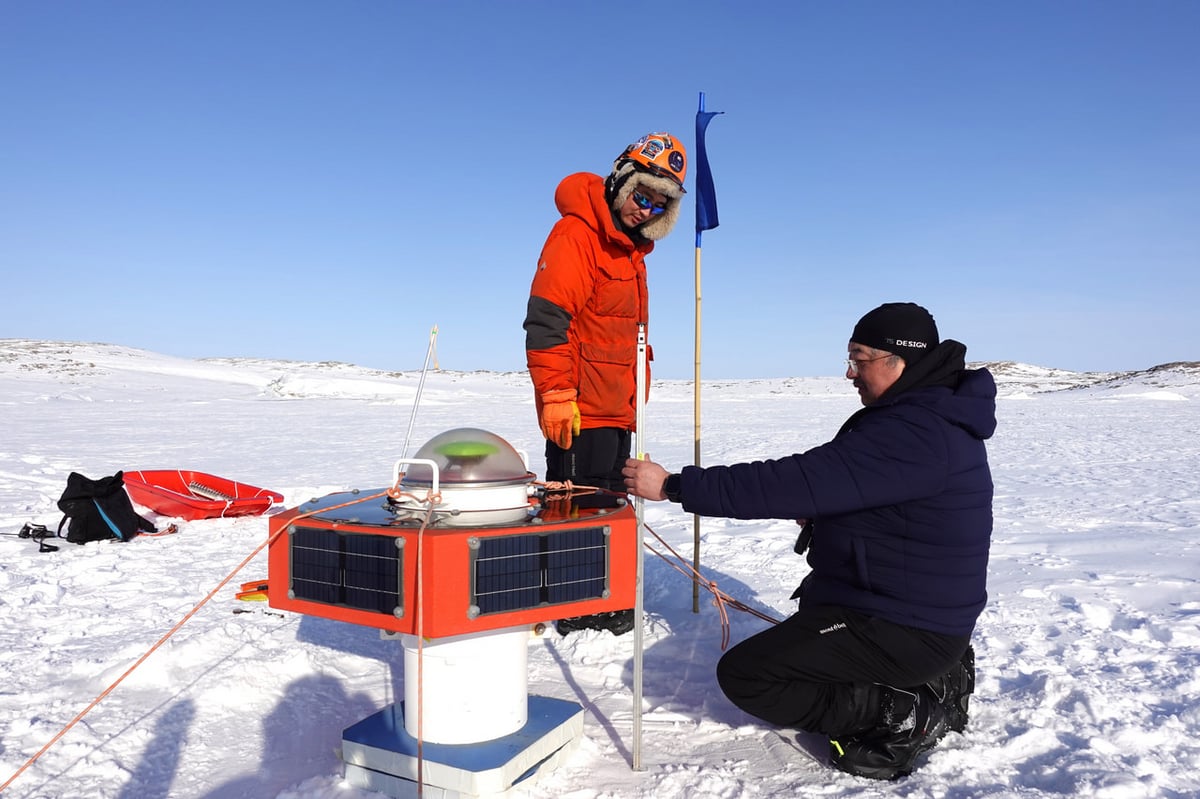

この験潮所から150m沖の、西の浦の海氷上に「GNSSブイ」というUFOみたいな装置を設置してきました。

撮影:JARE65 山岡麻奈美(2024年9月19日)

撮影:JARE65 岩波俊介(2024年9月12日)

GNSSブイは海氷の動きや潮汐を観測する為に使われている装置です。このブイには、GNSS用のアンテナと受信機やバッテリーが内蔵されており、上記の験潮所で得た潮汐データとの相関関係を調べるほか、正確な海氷の動きを観測しています。

海氷面からのGNSSブイまでの高さを計測し、ブイが水平に保たれていることを確認します。

撮影:JARE65 山岡麻奈美(2024年9月26日)

地圏部門の隊員は地震や地殻変動などの地面の動きだけではなく、海氷の動きや潮汐も観測しています。昭和基地では例年海氷が安定する9月頃になると海氷上にGNSSブイを設置し、およそ2週間に1回の割合で定期的にメンテナンスやバッテリー交換、データの回収を行っています。

観測隊の活動は、昭和基地付近で行われるもの以外にも海氷上や南極大陸上で行われるものなど...実はたくさんの種類があります。昭和基地は東オングル島という島の上に位置しているため、大陸上での観測を実施するためには海氷上を移動する必要があります。

海氷上を移動する時は、タイドクラックがないかを慎重に確認して進む必要があります。タイドクラックとは、潮の満ち引きによってできる海氷の割れ目のことで、クラックの下は冷たい海のため、落ちると命にかかわります。しばしばこのクラックの表面が雪に覆われてしまい目視での確認が困難なケースもあるため陸から海氷上へ移動する際は細心の注意を払っています。そのため海氷面の状態を知ることは大変重要なことです。今回海氷上にGNSSブイを設置した際も、タイドクラックがないか、慎重に移動、設置作業にあたりました。

撮影:JARE65 山岡麻奈美(2024年9月26日)

撮影:JARE65 山岡麻奈美(2024年9月26日)

撮影:JARE65 山岡麻奈美(2024年10月14日)

このGNSSブイは、西の浦のみならず南極大陸上陸直前の海氷上にも設置され、複数箇所で潮位変動や海氷の動きを観測しており、昭和基地が位置するリュッツォ・ホルム湾の海流の流れを知ることができます。GNSSブイのメンテナンスは、海氷状況の変化を捉えるための重要なオペレーションです。

(JARE65 山岡麻奈美)