広報隊員は9月18日から23日におこなわれた、南極観測船「しらせ」の船上観測訓練航海レグ4(以後、レグ4)に参加して、第65次南極地域観測隊と「しらせ」乗組員の、船上海洋観測の訓練を取材してきました。

「しらせ」の訓練航海自体は、8月30日より母港の横須賀を出発、本州を反時計回りに4か所(十勝港、浜田港、呉港、三河港)に寄港しながら横須賀へと9月29日に帰港する過程で、南極行動を念頭にした様々な訓練や船体機能の健全性、そして船上で取り扱う海洋観測機材の調整、および取り付けなどおこなうことを目的としています。その過程で操作手順の課題や機材の不調などを見つけ出して本航海までに解決し、「しらせ」を万全な状態に仕上げるのが訓練の概要です。

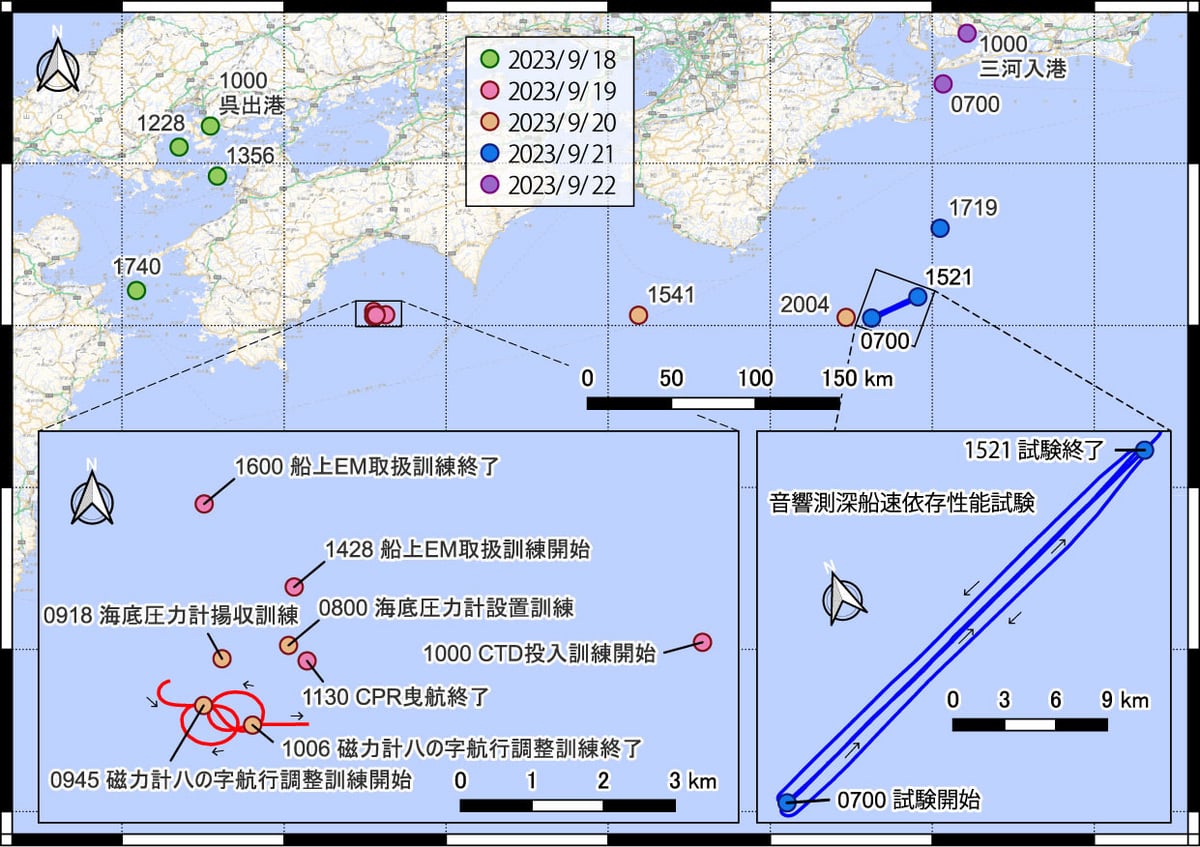

上の図は、レグ4の各訓練実施位置図(基図として地理院地図淡色を使用)。数字は各日の時刻を、また赤線は磁力計の調整訓練の際の航路を、青線は音響測深船速依存性能試験の際の航路を表します(黒矢印はその進路)。

ちなみに「レグ」とは、最終目的地(この場合は横須賀帰港)までの航海を、寄港地ごとに切った区間のことを表す用語で、レグ4は呉港から三河港までの航海を表しています。

レグ4では、橋田観測隊長以下、海洋観測担当の隊員と同行者、支援技術者など計46名が乗船し、土佐湾と紀伊半島沖において海洋観測機材の投入・揚収や海底地形測量など10項目の訓練が3日間にかけて計画されました。また三河港からのレグ5とともに、「しらせ」乗組員の方々との連携の確認、特に甲板業務を担う運用科の方々には海洋観測の支援要員として、機材の投入と揚収の作業を一任するため、その手順を事前に訓練していただく重要な航海でもありました。

撮影:JARE65 丹保俊哉(2023年9月18日)

19日10時、高知県の土佐湾まで移動した「しらせ」艦尾の観測甲板に、観測隊の海洋観測諸チームと、その支援をおこなう「しらせ」運用科(海上自衛隊の職種のひとつで、詳しくは こちら の運用員の項目を参照してください)の面々が集合しました。

運用長の号令一下、機敏にクレーンやウィンチなど観測装置を海中へと投入するための機材準備を整えていく「しらせ」運用科員の動きに、感服しつつ、盛んにカメラのシャッターを切る広報隊員でした。

(JARE65 丹保俊哉)

「しらせ」乗組員・観測隊の一同。

撮影:JARE65 丹保俊哉(2023年9月19日)

撮影:JARE65 丹保俊哉(2023年9月20日)

▲海底を滑走させて、主に海底表層近くの堆積物中や海底直上を浮遊する底生生物を採集します。曳航を伴う調査機材については、運用に注意が必要とあって、運用科員との真剣な質疑が取り交わされていました。

スミスマッキンタイヤ採泥器の動作と取り扱い方についてレクチャーする採泥チームとそれに聞き入る「しらせ」運用科員。海底に着底した際にトリガーが外れ、バケットが閉じて採泥される仕組みをデモンストレーションしていただきました。