2023年1月28日(土)、筑波大学附属高等学校の生徒及び筑波大学附属視覚特別支援学校高等部を対象として、南極授業を実施しました。テーマは、「アートを通して南極とつながる」です。1年生は「南極で青写真を描く」、2年生は1・2組が「グラフィックレコーディングによる南極授業のリポート」、3〜6組は、「南極をテーマとした絵本制作」という題材で2022年9月から事前授業などに取り組んできました。南極授業を中間発表の位置付けとして、帰国後に国内で展覧会(最終的な作品発表)を実施する計画です。

南極授業の前半部分では、高校1年生を対象に「南極で青写真を描く」という作品制作を行いました。“青写真を描く“という慣用句をご存知でしょうか。コピー機が一般化する前に、設計図や図面の複写に用いられた技法が青焼き(青写真)です。都市開発や建築分野に青焼き図面が用いられていたため、“青写真を描く”は「将来計画を立てる、将来像を描く」という意味で用いられます。さて、南極では「とっていいのは写真だけ、持ち帰っていいのは思い出だけ、残していいのは足跡だけ」という言葉があります。そのような中で、 生徒に何か南極とのつながりを感じてもらえるものはないだろうかと考え、南極の光を青写真に焼き付けて持ち帰ることにしました。生徒には、自分の興味関心や自身の将来像と重なるようなねらいで写真データを用意してもらい、写真のネガを日本から南極へ持ち込みました。授業本番では、基本観測棟の屋上で4名の隊員にご協力いただき、青写真に太陽光を焼き付けることからスタートしました。この日の天気は、曇りで日差しはそこまで強くありませんでした。露光させている間に気象庁の七海仁美さんに南極の紫外線についてお話を伺い、気象庁の定常観測や屋上にある観測機器について紹介していただきました。その後、中継をしながらスタジオへ移動して青焼き写真の現像を行い、作品について学校の会場から代表生徒に制作意図を発表してもらいました。誰もいない教室を写した写真作品は、「友達の姿があって本来の学校になるのだな」と、気がついた瞬間を切り取ったそうです。瀬戸大橋を写した作品に、「将来は人と人の架け橋になりたい」という想いを込めた生徒、祖母の絵画作品について「完成とは何か?」を考えた思い出を重ねた作品、ゲームの中のデジタルな風景に感情を投影した作品など、様々な青焼き作品が生まれました。昭和基地側では、大学院生で観測隊に参加されている3名(岡田拓己さん、山本耕大さん、小池陸斗さん)に自己紹介を兼ねて、南極地域観測隊へ参加した経緯や将来の夢について話していただきました。作品を通して高校生と若手研究者、それぞれの夢や目標を語り合う時間となりました。(*青焼き写真に使用した現像液は国内に持ち帰ります。)

撮影:JARE64 山口真一(2023年1月28日)

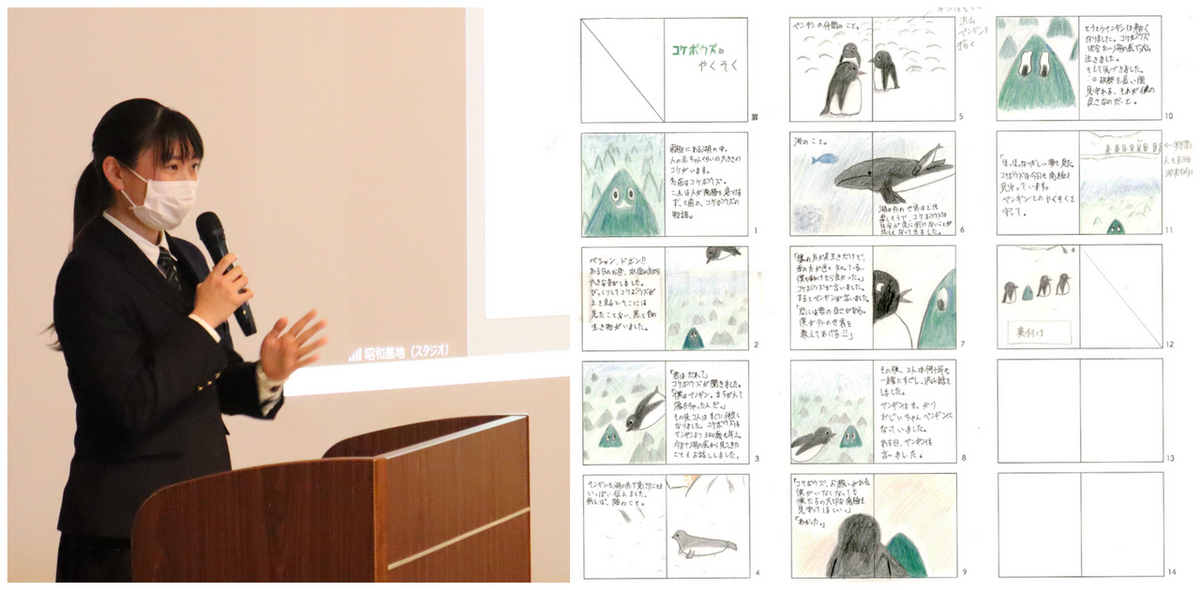

後半では、2022年9月から2年3・4組が取り組んできた「南極をテーマとした絵本制作」について中間発表の位置付けで発表してもらいました。このクラスでは、物語をつくるための基本的な要素や組み立てについて国語科教諭に協力していただきました。12~32ページの範囲でストーリーボードを作成し、その中でメインとなるページをキャンバスボードに絵本原画を制作しています。作品制作に際しては、①南極を科学する視点、②子どもから大人まで楽しめる(対象を限定しない)、③ユニバーサルデザインの工夫、この3つの観点を踏まえることを授業の課題としました。南極授業本番では、「コケボウズのやくそく」と「なんきょくかもしれない」の2点の作者に発表してもらいました。主人公のコケボウズは、南極の池に生息している苔の一種で、何百年という歳月をかけて筍のような形状に成長する植物です。長生きするコケホウズとそれに比べて短命なペンギン、それぞれの特徴を反映したキャラクター設定が素敵な物語です。64次隊の伊村智隊長は、コケボウズの発見者です。隊長にも読んでいただきましたが、コケボウズに焦点を当ててもらったことを喜んでいました。「なんきょくかもしれない」は、ヨシタケシンスケの「りんごかもしれない」の話型を真似て制作しています。教員派遣に参加する私(小松)が主人公で、南極で様々な体験をするお話です。生徒の発表を受けて、スタジオでは64次越冬隊の庶務・広報を担当されている白野亜実さんにコメントをいただきました。庶務・広報のお仕事を「科学研究と“人”をつなぐ役割」と説明される白野さんらしい細やかなコメントをいただきました。

2年5・6組の絵本制作では、「南極の音を科学する」という観点からクラス全体を通して1冊の絵本作品にすることを目標とし、筑波大学視覚特別支援学校の高校1年生と共同制作を進めています。私が南極で取材した音を附属視覚特別支援学校の生徒がオノマトペに表現し、その音が聞こえる情景を附属高校の生徒が表現する形で共同制作をします。ここで大事になるのは、絵本のストーリーです。ただ音と情景を並べるだけでは、図鑑のようになってしまうので、絵本としてどのようなお話にのせて展開させるか、生徒主体でアイデアを出してもらいました。その結果、「ぼくは南極にいた」というタイトルで、日本で生活する主人公の「ぼく」が身近な音を聞いて、その音から南極を連想する物語が生まれました。例えば、キャベツを刻む音から南極の雪原を踏む足音を連想するというように身近な音と南極の音が結びつく構成です。南極授業本番後に制作が本格化しますので、完成が楽しみです。

さて、私は美術の観点からどのような南極授業にするかを考えながら昭和基地で過ごしました。生徒も観測隊の皆さんも気にされていたことだと思います。様々な切り口が考えられますが、悩んだ末に普段の授業でも大事にしている作品制作の「視点やアイデア」に焦点を当てて授業を展開することにしました。今回の絵本づくりでいうと、南極の何に注目するか、誰がどこで何をどのように…など、お話の設定や、それを如何に表現するかなど、作者の視点・考え方が重要になります。これは、作品を制作する時だけではなく、鑑賞する際にも必要なことです。私は、南極地域観測隊の野外観測に同行し、研究者の「視点とアイデア」にも面白い切り口や独自性があることに感動しました。中でも私が注目したのは、地形チームの研究です。地球の過去に遡ろうとすると、氷床を掘るか地面を掘るかの大きく2通りの方法がありますが、地形チームはボーリングマシンを使って南極大陸の堆積物を採取しています。同時に海底地形についても調査を行なっています。ROV(水中ロボット)による海底映像を見せていただいたときに、陸上の砂漠のような世界とは対照的に、豊な生命に溢れた海の世界に驚きました。南極の海底には、刺胞動物、棘皮動物、環形動物、海綿動物などの生物が所狭しと並んでいます。実は、地形チームには生物の専門家がいます。筑波大学下田臨海実験センターから参加されている柴田大輔さんです。柴田さんは、ヒトデの生態学の専門家です。南極の海の生物というと、アザラシやペンギン、ショウワギスやライギョダマシなどが有名ですが、柴田さんは海底の“静かな動物たち”に着目しました。魚は餌を仕掛けにつければ捕獲することができますが、自ら積極的に動かない動物は地底網のようなもので掬い上げるしかありません。氷のない開けた海ならば、地引網を遠くへ投げて海底を引きずれば良いのですが、南極の海は厚い海氷で覆われています。この環境下で海底生物を採取する方法はないか?ということを考えて、柴田さんご自身のアイデアでドレッジ(地引網に金属製の爪がついたような仕掛け)を開発されました。このドレッジは、アイデアに優れているだけではなく、ホームセンターで入手できる身近な素材で製作されています。実際に北の浦の海氷上でドレッジによるサンプル採取に立ち会ったのですが、見事に海底にいる生物を採取することに成功しました。あまり注目されていない生物に目を向け、独自の方法を開発された柴田さんの取り組みに私は心から感動し、同時にワクワクしました。この気持ちはきっと高校生にも伝わると思い、授業で紹介することにしました。

授業の最後に、定常観測、重点研究観測、一般研究観測、萌芽研究観測など研究観測の種別についても触れ、将来的に南極観測へチャレンジする生徒が出てきたら良いなと願いを込めながら、授業をまとめました。教員南極派遣プログラムでは、90分ではとても伝えきれない貴重な経験をさせていただきました。南極授業は、その1歩目になります。帰国後も継続的に南極での経験を生徒たちに還元していきたいと思います。

撮影:JARE64 山口真一(2023年1月28日)

(JARE64 小松俊介)