南極では極夜の間、太陽の光が差し込まなくなります。

正午前後でも太陽は地平線の下。

かれこれ私たちは、1か月以上太陽を見ていません。

撮影:JARE62 新居見 励(2021年7月4日)

これは地上だけでなく南極の上空(成層圏の低いところ)も同じです。

太陽の光が差し込まないと、暖かい空気が流れ込んでこない限り、気温は下がっていきます。

南半球はほとんどが海に覆われているため、上空の空気の流れが蛇行しづらく、円形の西風の流れ(極渦)が形成されます。

そのため、低緯度の暖かな空気が南極域に入ってこなくなり、完全に孤立してどんどん寒くなっていきます。

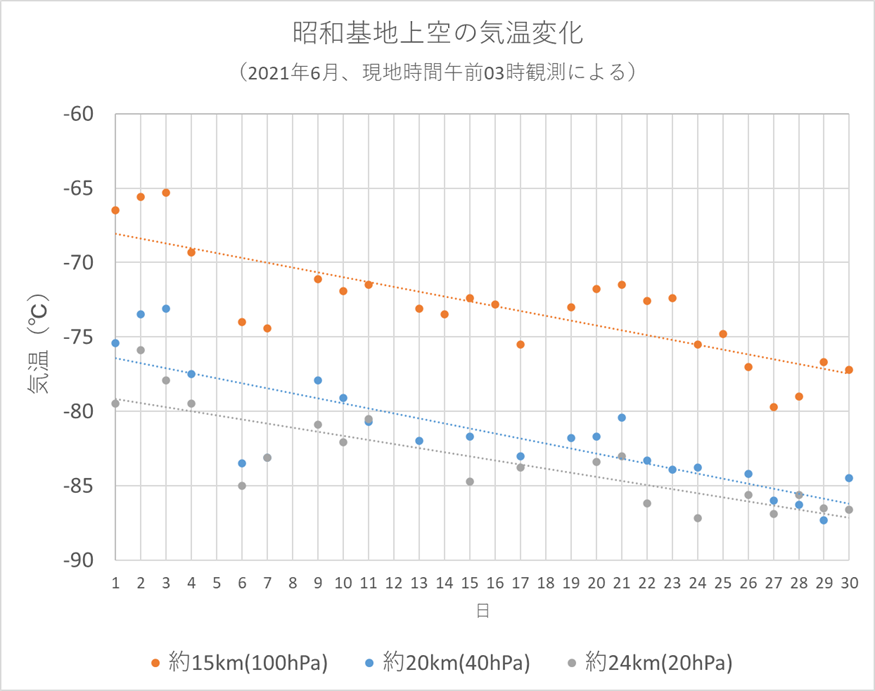

今年も、極夜の間に昭和基地上空の気温は-80℃を下回るようになりました。

これほどの低温(-78℃以下)になると、水蒸気の量が非常に少なく普段雲ができない成層圏でも、硝酸や水蒸気が雲を作ります。極域成層圏雲(PSCs)と呼ばれるものです。

撮影:JARE62 新居見 励(2021年6月28日)

6月の終わり頃から、昭和基地では極域成層圏雲が見られるようになります。

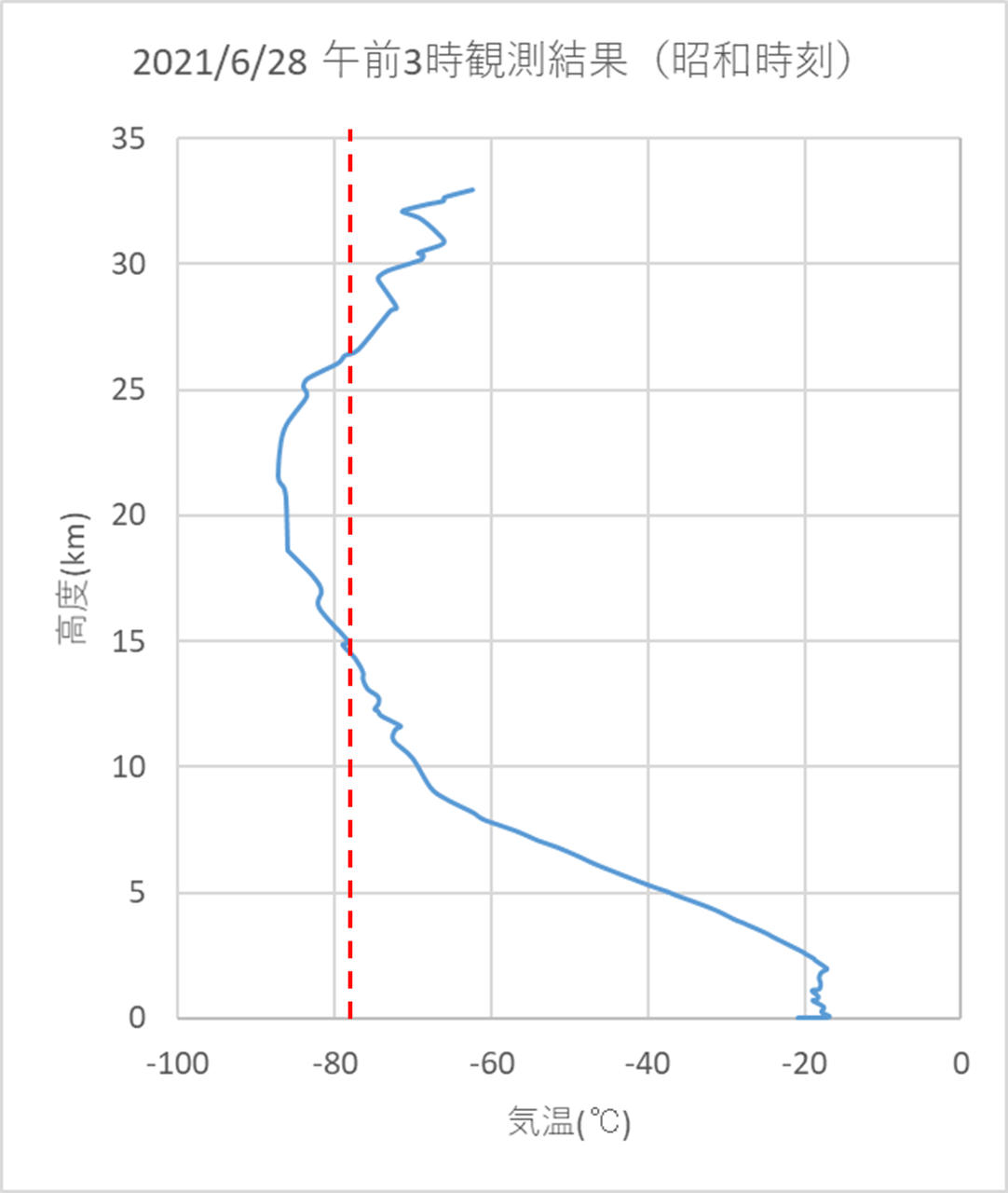

この写真を撮影した6月28日の上空はこのような気温分布になっていました。

上空約15kmから約26kmにかけて-78℃以下になっており(最低気温は高度21.5kmで-87.2℃)、極域成層圏雲ができる気温となっていたことが分かります。

極地特有の現象を実際に目にして、自ら観測した結果と照らし合わせることで、理解が深まったように感じています。

なおこの雲は、オゾン層破壊に密接に関係していることが知られています。

極夜の間にこの雲粒子の表面で化学反応が促進され、人間活動で放出されたフロン類を起源とする塩素が塩素分子となり、極渦で孤立した南極の空に次々と蓄積されていきます。そして、極夜明けに差し込む紫外線によって解離した塩素原子とオゾンが反応を起こし、オゾンが次々と破壊されてオゾンホールが形成されます。

(詳しくは気象庁ウェブサイトを参照ください)

撮影:JARE62 新居見 励(2021年6月29日)

このように極夜が明けてやってくる南極の春の気象変化やオゾン量の変化は、地球規模の変化の表れなので、今後いっそう注意深く観測していきたいと思いました。

(JARE62 新居見 励)