昭和基地付近では、日平均気温の平年値は1年を通して氷点下であり、降水のほとんどは雪として降ってきます。みなさんは、「雪の結晶」と言われるとどのような形を思い浮かべるでしょうか。下の写真のような形のものを思い浮かべる方が多いのではないかと思います。

撮影:JARE66 野島孝之(2025年9月12日)

このような結晶は「樹枝状結晶」と呼ばれ、冬になると飾りとしてもよく見かけます。樹枝状結晶の樹枝の根元はよく見ると6角形の結晶になっており、この部分だけの「角板」と呼ばれる結晶もあります。樹枝状結晶に成長する前の段階です。

雪結晶には他にも様々な形状のものがあります。細かく分けると100種類以上にものぼると聞くと、驚かれるのではないでしょうか。この分類は日本の研究者によって提唱されたもので、「雪結晶・氷晶・固体降水のグローバル分類」と呼ばれています。

7月22日にも昭和基地では雪が降っていましたが、その中に少し変わった形状の結晶が混ざっていました。

撮影:JARE66 野島孝之(2025年7月22日)

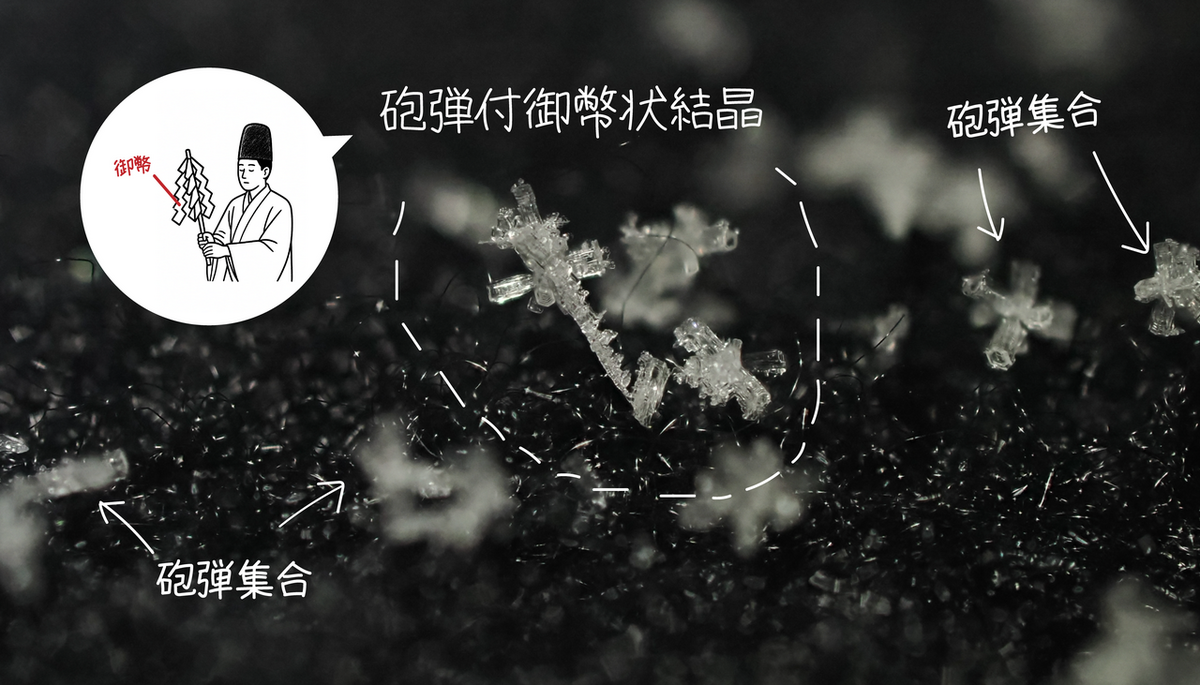

その名も「鴎状結晶」(かもめじょうけっしょう)。鳥のカモメが空を飛んでいるように見えませんか。この結晶は-25℃以下の低温環境で成長するものですが、そのような低温下で成長する雪結晶は他にもあり、その1つに「御幣状結晶」(ごへいじょうけっしょう)があります。御幣とはお祓いの時などに使用されるもので、御幣状結晶は形状が似ていることからその名が付けられました。グローバル分類は、南極・昭和基地において御幣状結晶といった結晶が発見されたことをきっかけに考案・提唱されたそうです。

出典:菊地勝弘ほか(2011)「中緯度と極域での観測に基づいた新しい雪結晶の分類 -グローバル分類-」

撮影:JARE66 野島孝之(2025年8月11日)

雪の結晶は、大気中の温度や水蒸気量に依存して、様々な形状に成長しながら落下してきます。このような性質を、世界で初めて人工的に雪結晶を作ることに成功した中谷宇吉郎博士は「雪は天から送られた手紙である。」という言葉で表現しています。雪が降るなかでカメラを片手に様々な雪結晶を観察していると、ふとその言葉を思い出し、手紙を読んでいるような気分になることがあります。以下に昭和基地で撮影した特徴的な結晶をいくつか紹介します。

骸晶は、外枠があるが中身がないか、内側に大きくくびれた結晶をいいます。

撮影:JARE66 野島孝之(2025年8月23日)

撮影:JARE66 野島孝之(2025年7月24日)

このような細い結晶や骸晶は軸の成長に加担するために十分な水蒸気量があったことを意味します。

まわりの空気が少しあたたかくて、水蒸気がとても多かった(=過飽和だった)ということです。

撮影:JARE66 野島孝之(2025年9月12日)

雪の結晶が落下するあいだに、水のつぶ(雲粒)がくっついて凍ったものです。

このことから、上空は氷結晶を作る程度に冷たく、下のほうは少しあたたかい雲があるとわかります。

撮影:JARE66 野島孝之(2025年4月2日)

ちなみに、この記事で掲載してきた写真は一眼レフカメラで撮影したものですが、100円均一ショップ等で購入できるマクロレンズを装着すれば、スマートフォンでも比較的手軽に雪結晶を撮影できたりします。日本国内では、そのようなスマートフォンを活用して雪結晶を観察することで、降雪予報の精度を向上しようという取り組みがなされたこともありました。

#関東雪結晶 プロジェクト

みなさんも、機会があればぜひ、天からの手紙を読んでみてください。もちろん、防寒対策は万全に。

参考文献:菊地勝弘・梶川正弘.雪の結晶図鑑.北海道新聞社.2011

(JARE66 野島孝之)